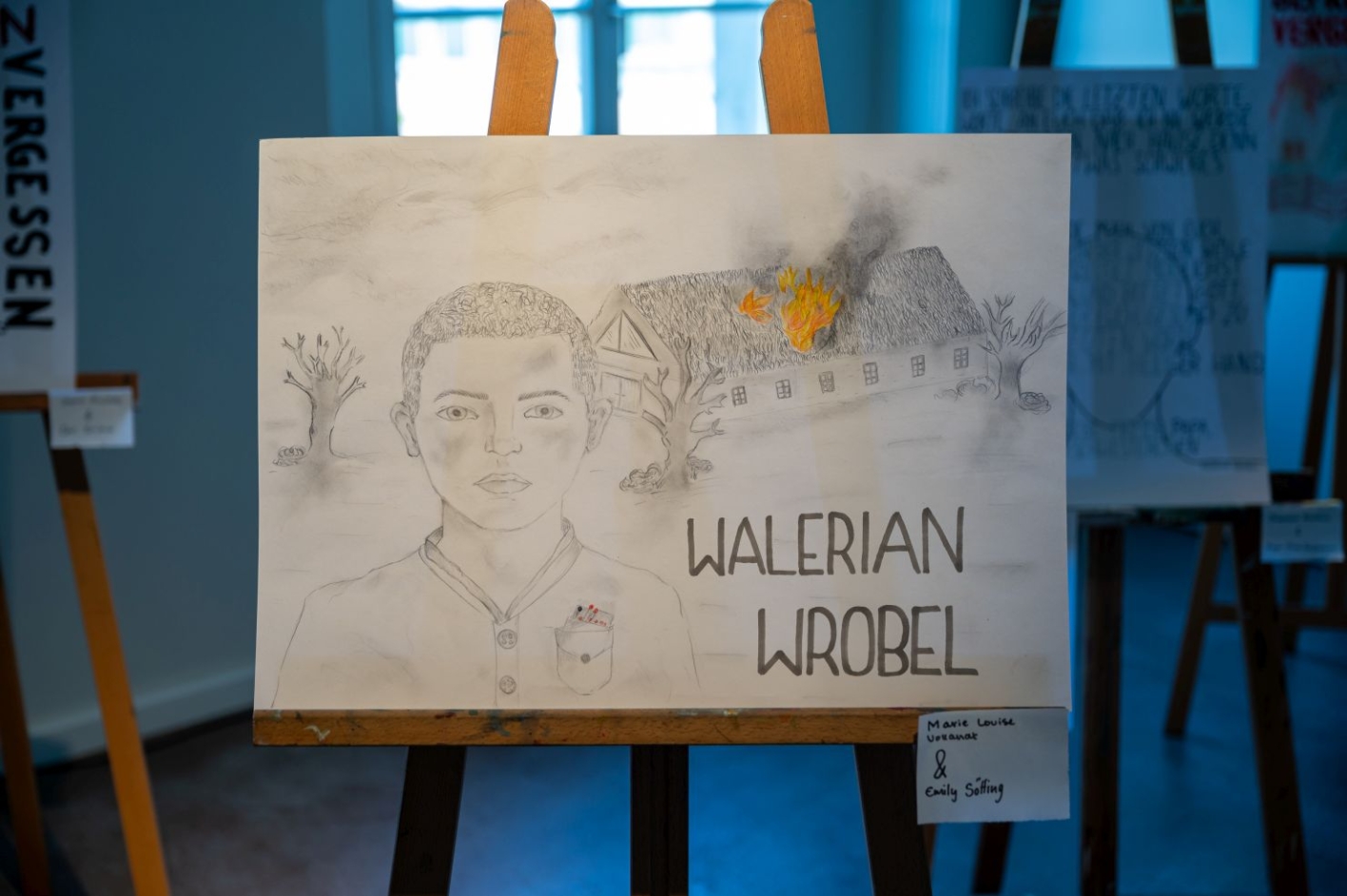

Fałków, April 1941. Der junge Pole Walerian Wróbel wird aus seiner Heimat zur Zwangsarbeit auf einen Hof bei Bremen verschleppt. Dort bleibt er nur zehn Tage, hat Sprachprobleme, bekommt Heimweh. Plötzlich brennt die Scheune. Die Bäuerin Luise lässt Walerian von der Gestapo abholen. Er wird ins KZ Neuengamme gebracht. Am 25. August 1942 wird Walerian im Alter von 17 Jahren hingerichtet.

Luise war die Urgroßmutter des Fotografen Stefan Weger (*1986 in Bremen). Die „Archäologie eines Unrechts“ nennt er sein fotografisch-künstlerisches Projekt zum Tod des jungen Zwangsarbeiters: Er suchte Familienfotos, erkundete das zugewachsene Gelände um den alten Bauernhof und trug Akten des Falles zusammen. Entstanden ist ein dichtes visuelles Portrait einer Familiengeschichte im Nationalsozialismus, das um Vergessen und Bewusstmachung sowie die eigene Verantwortung kreist.

Nachdruck des Essays von Stefan Weger aus dem Künstlerbuch „Luise. Archäologie eines Unrechts“:

ALLEIN ZWISCHEN STREUOBST

Ich lernte Luise 1986 kennen – kurz nach meiner Geburt. Meine Urgroßmutter war damals fast 80 Jahre alt. Wenn ich an die wenigen gemeinsamen Jahre zurückdenke, erinnere ich mich vor allem an die seltsame Aura, die sie umgab. In ihrer Nähe waren alle irgendwie anders. Meine Oma zum Beispiel, die ich sehr liebte, kannte ich als Pol der Ruhe und Freude. Doch wenn Luise zugegen war, war es damit vorbei.

Während meiner Schulzeit in Bremen kreuzte im Unterricht die Geschichte von Walerian Wróbel meinen Weg. Für meinen Lehrer war sie pädagogisch gesehen vermutlich perfekt, um seinen Schüler:innen nationalsozialistisches Unrecht zu vermitteln: ein minderjähriger Junge, damit die Jugendlichen sich mit jemandem identifizieren können. Eine Geschichte aus der Region, um das Thema für die Schüler:innen greifbar zu machen. Eine gewisse Aktualität hatte das Ganze außerdem, denn wenige Jahre zuvor hatte ein Aufarbeitungsprozess stattgefunden, ein Buch war veröffentlicht worden und ein Spielfilm gedreht. Da gestaltete sich der Unterricht fast wie von alleine.

„Du weißt, dass das Luise war?“

Was sich bei mir jedoch am meisten eingebrannt hat, war nicht der Inhalt des Unterrichts, sondern der Satz meiner Mutter: „Du weißt, dass das Luise war?“ Damals hatte dieser Satz für mich keine Bedeutung, ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt verstand, was sie meinte. Jahre, eigentlich sogar Jahrzehnte später, taucht dieser Satz in meinem Kopf wieder auf, ein altes Echo aus einer tiefen Höhle. Und dieses Mal verstehe ich.

Ich mache mich auf die Suche, wühle mich durch Archive und finde die Geschichte eines Jungen, der hingerichtet wurde, weil er aus Heimweh in der Scheune gezündelt haben soll. Sogar selbst gelöscht hatte er noch, weil es wohl nicht sein Ziel gewesen war, etwas zu zerstören, sondern nur heimgeschickt zu werden. Walerian Wróbel war zu diesem Zeitpunkt erst weniger als zwei Wochen auf dem Hof, wo er als „Ersatz“ für den kürzlich verstorbenen Bauern, meinen Ururgroßvater, diente. Dass meine Vorfahren sich damals entschieden, ihn von der Polizei abholen zu lassen, ihn nicht zu schützen, sondern gegen ihn auszusagen, hatte fatale Konsequenzen für den Jungen. Luise, meine Urgroßmutter, lieferte damals die entscheidende Zeugenaussage. All dies führte ihn auf eine Odyssee aus Gefängnissen, Gerichtsräumen und dem Konzentrationslager Neuengamme. Walerian Wróbels Geschichte endete am 25. August 1942 im Alter von 17 Jahren in der Untersuchungshaftanstalt am Hamburger Holstenglacis 3, im heutigen Lüftungsraum. Das von der NS-Justiz damals neu eingesetzte

Im Rahmen meiner Recherche finde ich mich auf dem Gelände des alten Hofes wieder. Allein zwischen Streuobst. Man ist so daran gewöhnt, überall Gedenktafeln und -stätten zu sehen, dass einen hier ein Gefühl der Verlorenheit beschleicht. Zwischen Gräsern und unter Sträuchern blicken mir Ziegelsteine des ehemaligen Mauerwerks entgegen. Hier sind die Fundamente der Scheune, in der es damals gebrannt hat. Hier muss Walerian entlanggelaufen sein, vor fast 80 Jahren. Hier drüben liegen, unter Laub und Moos vergraben, noch alte Fliesen der Küche und die Mauern des darunterliegenden Kellers, an dessen Eingang, laut den Beweisfotos der Gestapo, die Streichholzschachtel gefunden wurde, die er zum Zündeln benutzt haben soll. Es ist eben diese Streichholzschachtel, die mir bei meinem ersten Besuch im Staatsarchiv aus einem alten Umschlag entgegenfällt. Haptisch erfahrbare Geschichte hier, Geschichte, die zerfällt, sich unseren Blicken entzieht, dort.

Eine Gedenktafel gibt es selbstverständlich. Sogar einen Gedenkweg. Doch beides befindet sich mehrere Kilometer entfernt von dem heute idyllischen Ort im Naturschutzgebiet Werderland, wo einst der Hof stand und heute die Streuobstwiese eines Naturschutzverbandes über den Mauerresten wächst. So, als ob Zeit und Natur am Ende doch gewinnen und langsam vergessen machen.

Meine Reise in die Vergangenheit führt mich auch in das kleine Dorf Fałków, wo Walerian 1925 geboren wurde. Nie fühle ich mich mehr als Fremdkörper, auch wenn die Besitzerin des örtlichen Pizzaladens unglaublich freundlich ist. Vielleicht braucht es genau dieses Gefühl, um gegen das Vergessen zu kämpfen. Ein Unwohlsein, das einen nicht nur beschleicht, wenn man in Gedenkstätten auf dem Boden deutscher Konzentrationslager direkt mit dem Leid konfrontiert wird, das die Großeltern, Urgroßeltern oder Ururgroßeltern ihren Mitmenschen zugefügt haben. Sondern ein universales Unwohlsein, dass es, wenn die eigene Familie damals im nationalsozialistischen Deutschland lebte, durchaus wahrscheinlich ist, Täter:innen oder Mitläufer:innen in der Familie zu haben, die mindestens von dem Leid anderer profitiert, wenn nicht direkt daran mitgewirkt haben. Nazi-Deutschland wäre nicht Nazi-Deutschland gewesen, hätte es so viele Widerstandskämpfer:innen gegeben, wie einander in den Familien gerne erzählt wird.

Unwohlsein ist gut. Unwohlsein heißt nicht: Schuld und Verdammnis. Diejenigen, die wirklich Schuld tragen, gibt es kaum noch. Unwohlsein heißt: Bewusstmachung, Wahrnehmung und Nicht-Vergessen. Wohl genutztes Unwohlsein führt – bestenfalls – zu Dialog und Versöhnung. Für mich soll diese Arbeit ein erster Schritt dorthin sein.

Stefan Weger

Der Redakteur, Portrait- und Dokumentarfotograf lebt und arbeitet in Berlin. Er studierte Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Politik in Oldenburg, Växjö und Bremen. 2021 folgte der Abschluss an der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin-Weißensee. In seinen persönlichen Langzeitprojekten beschäftigt er sich mit sozialen und politischen Themen durch einen subjektiv-dokumentarischen Ansatz und forschungsbasierte Fotografie. Das Fotobuch zu „Luise. Archäologie eines Unrechts“ wurde 2021 mit dem Deutschen Fotobuchpreis in Gold ausgezeichnet.

Stefan Weger war als Gesprächsgast beim FORUM „In Gesellschaft.“ zum Thema „Zwangsarbeit als Familiengeschichte“ (vom 13. Juli 2024).